retro29.fr

Le site Retro29.fr est arrivé à une taille critique.

La suite des articles se trouve sur le site de L'ANNEXE de Retro29.

Fenêtres sur le passé

1938

L'histoire d'une femme à Ouessant

Source : « Ce soir » samedi 19 novembre 1938

De notre envoyé spécial Charles RUEN

Ouessant, novembre.

Dans le petit bar à peine éclairé où, le soir, nous bavardions en tirant sur de courtes pipes de terre,

des « marnots » jaunis et crasseux, la « blanche » que nous vidions à plein verre ne saoulait pas.

Un vent qui desséchait la gorge et enivrait d'aventure soufflait dehors.

Une lampe fumeuse qu'on eût dit accrochée au plafond par des toiles d'araignées, projetait des lueurs dansantes.

La tablée riait de la même histoire, histoires de filles ou de matelots en bordée pour la plupart.

C'était là le rendez-vous des pêcheurs de l'île.

Victor Grosgean, un des doyens, y ressassait quelques souvenirs.

Ses 78 ans avaient un peu rabougri sa silhouette.

Mais sa mémoire restituait les faits qu'elle avait jadis enregistrés.

Parfois une poigne tirait rudement la porte.

Dégoulinant de pluie un pêcheur entrait et nous nous poussions tous pour agrandir le cercle.

Et nos regards un instant distraits se reportaient sur Grosgean.

Les allées et venues de sa chique gonflaient tour à tour sa joue gauche puis la droite.

On reconnaissait à ce détail qu'il s'agissait alors d'un grand récit.

— Tenez, un soir de 1897 !

La brume habillait l'île et le Creach beuglait dans la nuit.

Faisant force de toutes ses machines, le cap sur l'Angleterre,

le Drummond Castle était arrivé dans les parages d'Ouessant.

Le grand paquebot brillait de toutes ses lumières.

Pour fêter la dernière nuit de traversée le commandant donnait un bal et, dans les salons luxueux, les passagers dansaient et chantaient couvrant la voix de la petite cloche qui tintait à l'avant, lugubrement, dans le brouillard.

Onze cents personnes à bord !

De sa passerelle, le commandant scrutait le matelas qui s'épaississait devant lui.

Aux soutes les chauffeurs suaient un dernier effort.

Et tout à coup un sinistre craquement ébranle le vaisseau qui geint dans toutes ses membrures.

Les danseurs projetés les uns contre les autres se relèvent dans l'obscurité.

L'eau déjà s'engouffre par la plaie béante de la coque déchirée par les récifs.

Une dernière fois la sirène du Drumont Castle beugle jusqu'à son dernier souffle pour appeler à l'aide.

Mais qui pourrait approcher du navire qui s'enfonce tandis que le bouillonnement des eaux couvre

les cris de détresse des femmes, des enfants qui s'appellent tragiquement dans le noir, qui se bousculent,

qui sentent l'eau monter et qui tout à coup perdent la notion du monde ?

Pourtant là-bas, à quelques milles, à Lampaul, au Stiff, à Molène l'appel a été entendu.

Un navire coule tout près dans son pansement gris de brume et déjà, dans les ruelles,

les hommes se hâtent vers l'abri du canot.

Il faut une minute pour passer les cirés, s'arrimer solidement à la barque que des poignes vigoureuses

ont fait glisser sur les rails qui descendent à la mer.

Déjà les femmes sont sur la falaise, leurs lanternes à la main, leurs cheveux épars, leurs yeux pleins d'angoisse.

Les rames crèvent l'eau. On n'y voit rien.

— C'est de la folie pleurent les mères et les épouses.

La silhouette des canots s'estompe à quelques mètres du rivage.

Des heures d'angoisse se succèdent, le matin puis l'après-midi sont remplis d'inconnu.

La brume est aussi épaisse, elle calfeutre les sons.

Sur la falaise les femmes se tordent de désespoir.

Les trois bateaux sont revenus à leur abri.

Celui de Molène ramenait deux rescapés du Drummond Castel, celui de Lampaul en avait un.

Lorsque la brume s'évanouit et que le soleil brilla sur l'Ile, le Drummond Castle s'était abîmé au fond des eaux.

Des dizaines de cadavres avaient été rejetés sur les grèves, des cadavres horribles à voir,

avec leurs robes de soirée et leurs habits noirs.

Alors les habitants des îles ne voulant pas qu'ils fussent enterrés dans ces habits sacrilèges les habillèrent

avec leurs vêtements et creusèrent pour eux sur la falaise et au petit cimetière

des tombes que rien ne distinguait des autres tombes.

Le glas sonna pour eux sur les îles.

Et Victor Grosgean conclut en me regardant avec attention:

— C'est pour remercier les îliens, ceux de Lampaul et ceux de Molène, que les Anglais ont achevé à Ouessant

le clocher de notre église et creusé à Molène une immense citerne destinée à la provision d'eau douce de l'île,

qui n'a pas de source.

Victor Grosgean cracha sa chique dans un coin de la salle.

Il prit son verre et le vida d'un trait cependant que tout le monde

se taisait autour de lui.

C'est que l'histoire du Drummond Castle reste comme un des cauchemars qu'Ouessant ne peut pas oublier.

Trompé dans sa route, le paquebot s'était abîmé sur les « Pierres Vertes », tout près de la côte hérissée de roches à fleur d'eau.

Des semaines durant, la mer rejeta des cadavres et des épaves.

On enterrait chaque jour les lugubres danseurs du paquebot anglais

dont l'agonie avait eu pour prélude une valse

que les violons rythmaient doucement dans la nuit.

Ce soir-là cependant, après avoir quitté la compagnie bruyante

qui se régalait d'une savoureuse histoire d'escale,

je descendis le petit chemin qui conduit au port endormi de Lampaul.

Le vent s'engouffrait entre les maisons basses et faisait grincer les enseignes rouillées

que les soirs de tempête ont tordues.

Les vagues hurlaient en se jetant contre les roches.

Le feu de la jument clignotait dans le lointain.

Parfois le vent portait une petite pluie d'écume qui fouettait le visage.

Étrange pays, non moins étranges îliens que ces hommes qui vivent seulement de la mer, qui la connaissent,

qui la narguent et qui savent qu'elle sera leur tombeau.

Une image flottait devant moi, imprécise, et cependant je la reconnaissais au récit que l'on m'en avait fait :

celle de Nêne, la femme d'Ouessant qui bourlinguait comme un homme et qui mieux que certains autres pêcheurs connaissait les passes et savait éviter un courant.

Néne est morte, vieille et cassée.

Ses mains étaient dures et calleuses.

La veille du grand départ, elle godillait encore près du Fromveur à la recherche du poisson qui serait son diner.

Le lendemain matin les cloches tintèrent tristement sur l'île.

Le nom de Rose Héré avait été jeté dans un récit.

Il me frappa, moins par la sonorité de ses quatre syllabes que par le rapprochement

qu'il présentait avec Roseher, la petite Ouessantine blonde du roman de Bernhart Kellerman, « La Mer ».

Rose Héré ?

On s'en souvenait parfois, lorsque les hasards d'un souvenir ramenaient l'auditoire aux premières années de ce siècle.

— C'est une des plus vieilles.

C'est aussi la plus pauvre du bourg, m'avait-on dit ce soir-là. Si jamais vous allez à l'aube sur la côte, vous la verrez qui ramasse du goémon.

Une vraie fille de l'île, celle-là.

Elle habite une maison blanche en bordure de la route étroite qui remonte du cimetière et va se perdre dans la lande.

J'étais arrivé à la porte entr'ouverte que, sans plus de souci, je poussai.

Cette porte donnait sur un couloir de terre battue.

— C'est-y Rose Héré que vous cherchez ?.

La voix venait d'une petite pièce obscure.

Elle se matérialisa vite dans la pénombre sous la forme d'une petite vieille, toute desséchée par l'âge.

— C'est moi Rose Héré poursuivit-elle. Dame, on n'est plus jeune !

Quel âge que vous donnez de moi ?

Une politesse eût été ridiculement déplacée dans ce pays où l'on s'exprime âprement, où les mots sont sonores et rudes.

— Au moins 70 ans, Rose.

La vieille ricane en découvrant quelques chicots :

— Soixante-dix ? Soixante-et-onze et douze, et treize, et quatorze, et quinze,

et seize finis.

Elle rit encore, car elle n'a plus de coquetterie.

Une vieille guenille qui traînait lui sert à essuyer grossièrement un bahut où s'entassaient pêle-mêle,

une vaisselle ébréchée, des pillots qui puaient, de vieux journaux jaunis.

Elle marmonnait :

— C'est pas du propre chez Rose Hère, que vous allez dire, mais la vieille ne va plus fort.

Tenez, vous pouvez maintenant vous asseoir.

La pièce est étroite.

Un vieux lit clos, bourré de paille, une huche à pain où sèchent quelques vieilles croûtes, deux vessies de porc séchées et pendues au plafond, un bougeoir couvert de suif fondu, en constituent l'ameublement, misérable.

Et pour éclairer tout cela, une petite fenêtre protégée par trois épais barreaux de fer,

laisse passer un jour triste et sale.

On dirait que la lumière a pris toute la crasse des carreaux.

Il y a au mur quelques assiettes fleuries, du Quimper lorsqu'il n'était pas encore une série de bazar, une statuette de la Vierge des marins dans une niche où traînent encore quelques vieilles épingles, un souvenir jauni de première communion…

Comme tout cela est lointain !

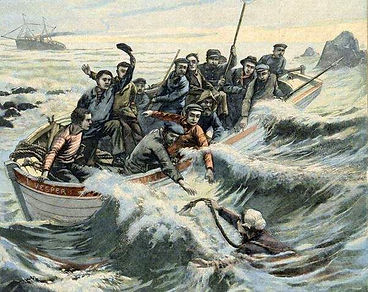

Le Vesper

J’ai peine à croire, en regardant ses cheveux gras séparés par une raie grisâtre, sa coiffe trouée, son ruban luisant d'usure, que cette vieille femme a pu être comme ces jeunes filles que j'ai croisées sur le port

et qui babillaient de leur « promis » en service sur la marine de l'État.

Et pourtant, Rose Héré a été comme elles.

Rose était à cette époque une femme aussi robuste qu'intrépide.

Levée avant le jour, on la voyait errer sur la plage, faisant avec le goémon abandonné par la marée des petits tas qu'elle revenait prendre avec une brouette et qu'elle entassait dans sa cour.

Elle avait 42 ans ce matin du 2 novembre 1903, lorsque, son agonie couverte par les grondements de la tempête, le Yesper, un cargo français égaré dans sa route, sombra près du Fromveur.

La nuit couvrait encore l'île.

Personne n'entendit l'ultime plainte du navire, même pas Rose Héré qui cherchait les varechs dans l'obscurité.

Elle a pourtant sauvé ce matin-là quatorze hommes.

— Rose Héré, racontez-moi, voulez-vous, comment au petit jour vous avez sauvé les marins du Vesper ?

— Je ne vois pas parce qu'il n'est pas jour.

C'est comme cela que Rose a commencé son récit.

— J'étais pour voir du goémon dans les grèves.

Il n'est pas jour pour regarder et je marche toute seule sur le caillou lorsque brusquement j'entends crier des voix.

C'est loin et puis c'est plus près.

Je ne connais pas de pêcheurs qui sont sortis par ce mauvais temps.

La mer est mauvaise et bat le rocher.

Rose essaie de voir quelque chose.

— Quand j'ai été une demi-heure à regarder je vois une barque.

— Ce n'est pas le diable qui est dedans que je dis.

Mais celui-là qui est à bord, il est pris pour perdu.

Alors je descends comme je peux.

Je suis toute mouillée,

mais j'avance sur les rochers aussi loin qu'il est possible.

Je n'ai plus mes jambes de vingt ans.

J'avance encore et ils m'aperçoivent.

Ma doué ! Que je fais, mais ils sont plus de dix là-dedans.

— Ceux-là m'ont aperçue aussi.

Je crie dans le vent de noroît qu'il est dangereux là où ils sont, mais eux ne m'entendent pas.

La vague les amène près de moi, ils jettent une corde qui tombe trop loin.

Ils recommencent et je l'attrape.

Je l'attache au rocher comme je peux et je passe la jambe par-dessus.

— Il y a plus de 10 mètres.

La corde craque et me fait mal.

La main saigne et l'eau passe par-dessus ma tête, et j'arrive ainsi au bateau.

Ils m'empoignent, me hissent avec eux et me disent qu'ils ont fait naufrage tout près.

Ils ne savent pas où ils sont, mais moi je connais bien la route et je leur dis par

où il faut passer le bateau pour éviter la roche.

— La lame est forte.

Heureusement le canot est neuf et résistant.

Tout en les guidant, je les compte.

Ils sont quatorze.

Ils me disent que leur bateau, le « Vesper », s'est trompé dans sa route et qu'il doit être coulé maintenant.

— Où allons-nous ? me demandent-ils encore.

— Je leur réponds que je les emmène à Penanroch, à l'abri du vent et des cailloux.

On pourra aborder l'ile.

De là où nous sommes il n'y a pas pour dix minutes de route par beau temps.

Aujourd'hui il faut trois grandes heures et Il est grand temps d'arriver, car Rose Héré est fatiguée et ceux-là du « Vesper »

qui n'ont pas dormi ni mangé ne peuvent plus ramer.

— Ceux-là, bien sûr, seraient morts si je n'avais pas été sur la grève.

Elle attend un peu.

Sans doute revit-elle encore l'aube tragique où elle commandait

la barque désemparée, le retour à l'île où tout le monde ignorait encore le naufrage.

Puis brusquement inquiète, elle me dévisage,

se lève et me dit en gagnant la porte :

— Attendez que je reviens !.

Je vais vous faire voir que tout cela n'est pas mensonge.

Elle revient les mains pleines de ces ronds de bronze et de faux or où l'on a gravé des dédicaces.

Elle les étale sur la table parmi tout le reste.

— Il y en a plus de dix, ce n'est pas cela qui manque, me dit-elle.

— Il y en a une du ministère de la Marine, une de la Société Parisienne de sauvetage dans son écrin de simili cuir,

une de la Société Nationale de sauvetage, une de la Société Centrale,

une autre des Invalides de la Marine, une autre de la Société d'encouragement au bien

et d'autres encore sur lesquelles s'étalent des mots : Courage, Travail, Patrie.

Comme si l'on pensait à ces hochets quand on se porte au secours de quelqu'un, semble me dire la vieille femme en promenant

ses doigts noueux sur les reliefs grotesques.

— On ne vit pas avec des médailles, n'est-ce pas ?

— Je suis vieille et je ne suis plus bonne à grand'chose

prononce-t-elle lentement.

J'ai toujours travaillé.

Et comme si elle devinait la question que je retiens sur mes lèvres, elle ajoute :

— Qu'est-ce que j'ai ?

Des pommes de terre quand je travaille, du pain et du lard

quand je n'aura de l'argent.

J'aimerais mieux un petit peu de sous que tout cela…

Elle a tout ramassé, tout reporté dans le tiroir, en vrac,

comme elle l'avait pris.

Les souvenirs ?

Mais, n'est-ce pas, elle les possède mieux et plus que tout le monde lorsque ses yeux se ferment

et que le passé remonte, ce passé que l'on croit mort et qui reste si près de nous.

Et puis les souvenirs ne nourrissent pas, même une vieille femme de 77 ans

qui n'a pourtant plus besoin de grand'chose !

Source : Revue moderne des arts et de la vie juin 1904

La Société centrale de sauvetage des naufragés a tenu, le mois dernier, à la Sorbonne,

son assemblée générale annuelle.

On sait que cette cérémonie, l'une des plus brillantes et des plus émotionnantes de l'année,

réunit autour des humbles héros de notre littoral qui, timidement, viennent recueillir les récompenses qu'ils ont méritées en exposant leur vie, un grand nombre de notabilités de la marine, des pouvoirs publics, de la haute société.

Le nom d'une femme, Rose Héré, a soulevé des tonnerres d'applaudissements.

C'est l'héroïne d'Ouessant, qui sauva, il y a quelques mois, quatorze matelots de l'équipage marseillais du Vesper, sur le point de se noyer

dans les parages dangereux de l'île d'Ouessant.

Pour ce beau sauvetage, la station d'Ouessant se voit attribuer

le prix Chauchard ; une formidable ovation fut faite au grand philanthrope qu'on trouve toujours associé aux belles et nobles œuvres.

Le prix Jean Dufour et la médaille de Mme la comtesse Foucher de Saint-Faron ont été décernés à Mlle Rose Héré, à qui l'amiral Duperré donna l'accolade.

Rappelons que l'Académie de Marseille vient également de lui décerner

un prix de 1,000 francs, bien que les règlements de cette assemblée

ne donnent de prix qu'aux personnes nées à Marseille.

HENRY DARGÈS

N. B. — Ajoutons que notre confrère le Figaro, toujours dévoué aux souscriptions généreuses,

vient de faire parvenir à l'héroïne d'Ouessant jusque-là sans abri, la somme de 1.992 francs

pour lui permettre de se construire une maisonnette :

Le terrain est déjà acheté et les murs à cette heure, sont en construction.

.jpg)